Dalla Calabria a Ricciardi e Napoli nel cuore. Intervista a Luigi Iacuzio

Romano di nascita ma napoletano di origine e per vocazione, l’attore è un volto noto di molte fiction di successo e vanta un lungo curriculum in teatro, cinema e televisione. Ripercorriamo con lui la sua carriera forte e particolare, iniziata all’Università della Calabria e sulle assi del Teatro dell’Acquario di Cosenza

Gli italiani ne hanno apprezzato di recente il volto e la recitazione intensi in due fiction trasmesse dalla Rai in contemporanea: Mina Settembre e (a giudizio di chi scrive) la più pregevole Il commissario Ricciardi, che è riuscita a rinverdire i fasti dei vecchi sceneggiati in costume d’epoca.

E c’è da dire che, grazie anche al forte camaleontismo tipico dei bravi interpreti, Luigi Iacuzio è apparso a suo agio sia nei panni del violento Davide Canfora, il vilain delle due ultime puntate della serie interpretata da Serena Rossi, sia in quelli romantici e tragici di Nicola Coviello, il gioielliere omicida e suicida per amore, coprotagonista dell’ultima puntata della serie diretta da Alessandro D’Alatri.

Prima di questa doppietta, Iacuzio si è segnalato a più riprese come attore duttilissimo, capace di passare dal cinema d’autore al teatro e alla tv. La sua è una storia particolare: romano di nascita, napoletano di origine e, in parte, calabrese per formazione.

Iniziamo a raccontarla dalla fine, cioè dal commissario Ricciardi.

«È stata un’esperienza fantastica in tutti i sensi», esordisce Iacuzio.

Il commissario Ricciardi è riuscito a mettere d’accordo la critica e il pubblico: ai giudizi entusiastici degli esperti è corrisposta un’audience fortissima, tale da far concorrenza anche a Sanremo. Quindi non è vero che qualità e popolarità sono cose diverse, spesso opposte e a volte inconciliabili…

Possiamo dire la stessa cosa di grandi film come Dottor Zivago o Il Padrino e della musica di Franco Battiato. I motivi di questi exploit sono piuttosto semplici: alla base c’è sempre un’idea forte, che fa la differenza. Poi conta anche il modo in cui questa idea è realizzata e proposta al pubblico.

E nel caso del commissario?

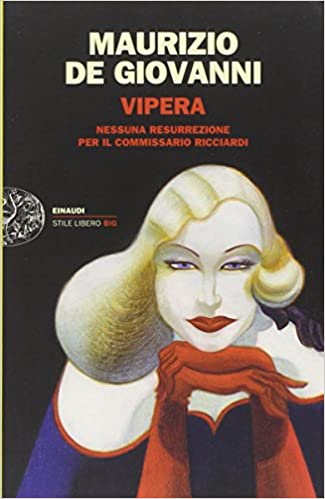

Ricciardi era già un personaggio letterario di grande successo: l’idea-forza proviene dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che è riuscito a tratteggiare questa figura con grande efficacia e a conferirle credibilità. Il che non è poco, visto che si tratta di un soggetto in buona parte fantastico: un investigatore di nobili origini che risolve i suoi casi con l’aiuto dei fantasmi. Moltissimo ha pesato la grande abilità registica di Alessandro D’Alatri (con cui ho avuto il piacere di lavorare già nella seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone): è riuscito a ricreare le atmosfere della Napoli anni ’30 e a renderle vive.

In effetti, la scenografia risulta gradevolmente vintage e molto poco museale. I personaggi e le storie, in particolare, hanno una loro attualità e persino il fascismo risulta poco invasivo: è uno sfondo inevitabile, data l’ambientazione, ma non un elemento determinante.

Già. È un prodotto televisivo particolare, come non se ne facevano da tempo, almeno dagli anni’70, l’epoca dei grandi sceneggiati in costume. Io credo che il pubblico abbia un suo istinto per la qualità e che questo istinto abbia premiato meritatamente questa serie.

Tu compari nel sesto episodio, in cui interpreti un personaggio non facile, che tuttavia resta molto impresso.

L’assassino per amore che poi si suicida è un cliché letterario. In questo caso, la bravura di De Giovanni prima e di D’Alatri poi è consistita nella caratterizzazione: quello di Coviello non è solo amore, ma è anche una nostalgia forte. Lui uccide perché nella donna che lo istiga rivede la bambina di cui era innamorato. Rendere tutto questo in poche sequenze non è proprio facile. Renderlo in maniera accessibile al grande pubblico è difficilissimo.

E D’Alatri c’è riuscito.

Assolutamente.

Alleggeriamo un po’: c’è qualche aneddoto del set che vorresti raccontare?

Ne ho due. Il primo riguarda la scena del suicidio per impiccagione: io volevo interpretarla in prima persona, perché sono convinto che un attore si debba misurare in tutte le situazioni. Ma D’Alatri mi ha costretto ad accettare la controfigura. Il secondo riguarda la mia trasformazione in fantasma.

In effetti i fantasmi sono una peculiarità della serie. Come sono realizzati?

In maniera piuttosto semplice: io ho recitato le parti da fantasma in uno studio con uno sfondo verde, poi la mia immagine e la mia voce sono state processate al computer fino a ottenere l’evanescenza che abbiamo visto sullo schermo. Il tutto, infine, è stato inserito nella scena. Assistere da dietro le quinte a questo processo è stato divertente, anche se parliamo di un effetto macabro…

Un paio di battute su Lino Guanciale, il protagonista, a questo punto non possiamo evitarle.

Conosco da molto tempo Lino Guanciale e mi basta una sola battuta: è una persona solare e allegra, praticamente l’opposto di Ricciardi. Perciò la sua interpretazione è stata una prova di notevole bravura.

Tu sei nato a Roma ma hai vissuto a Napoli. Ma, cosa piuttosto curiosa, hai iniziato a Cosenza. Vuoi raccontarci qualcosa di più?

A Roma ho trascorso i primi anni di vita. Ma sono napoletano al cento per cento, perché i miei sono napoletani. Mi trasferii a Cosenza, per la precisione a Rende, per frequentare il Dams, che all’epoca (parlo del lontano ’91) esisteva solo all’Università di Bologna e all’Università della Calabria.

E l’approccio con l’arte drammatica?

Iniziai quasi per gioco: la mia fidanzata di allora mi incoraggio a provare un provino al Teatro dell’Acquario di Cosenza. Portai Uomo del mio tempo, la poesia di Salvatore Quasimodo. Il provino andò bene e mi presero. Ho lavorato a lungo nella compagnia di Massimo Costabile. Poi sono tornato a Napoli, dove ho frequentato l’Accademia di Arte drammatica del Teatro Bellini, diretta da Tato Russo, con cui mi sono diplomato.

C’è da dire che non ti sei risparmiato, per quel che riguarda il teatro.

Non ci si risparmia mai quando si è appassionati: ho avuto il piacere e l’onore di lavorare con Russo, con Giuliana De Sio, Francesca De Sapio, Beppe Navello, Giuseppe Pambieri e molti altri. E ho avuto l’opportunità di misurarmi con tutti i generi, da Shakespeare al musical e al teatro di De Filippo.

Nel tuo curriculum ha un ruolo importante anche il cinema.

Ho esordito nel 2003 come protagonista di Pater familias di Francesco Patierno, che per me è stata un’esperienza forte e significativa. E ho avuto l’onore di recitare per Pupi Avati e Peter Dal Monte. Ricordo con particolare affetto Una notte, il film d’esordio di Tony D’Angelo.

Il figlio di Nino D’Angelo. La napoletanità, per te, non è solo un’origine, ma un destino: lo prova anche il fatto che hai recitato in varie fiction ambientate a Napoli.

Già: Un posto al sole, che è ormai un classico della televisione italiana, I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre…

Questa tua militanza artistica stimola due riflessioni. La prima riguarda la versatilità a cui le nuove leve di attori sono quasi costrette: si passa con facilità estrema dal teatro al cinema alla televisione e viceversa. Una volta non era proprio così: c’erano attori cinematografici famosi che non avevano mai calcato le assi di un teatro o volti celebri della tv che non erano mai apparsi sul grande schermo. Come mai questo cambiamento?

Credo che dipenda da due fattori: la crisi dei singoli settori e il ruolo accresciuto della tecnologia, come tra l’altro dimostra il successo di colossi come Netflix, affermatisi solo attraverso la rete. Un attore o un regista, oggi, non può limitarsi a un solo settore ma deve spaziare il più possibile, se vuol farsi conoscere e affermarsi.

Ma parliamo di settori piuttosto diversi tra loro.

Certo: il teatro è immediatezza e fisicità. Il cinema è il regno della finzione per eccellenza. La tv, infine, ha tempi di lavorazione veloci, a volte velocissimi, che spesso impediscono di perfezionare e approfondire i ruoli. Tuttavia, credo che la circolarità tra queste forme espressive non solo sia possibile ma che faccia bene, perché stimola a migliorare. Inoltre, l’uso delle tecnologie più recenti (penso alla realtà aumentata), aumenterà l’interazione tra i settori.

Quanto è determinante l’esperienza teatrale?

Moltissimo. Per chiarire il concetto, mi permetto un paragone con la danza: i ballerini più versatili sono quelli che provengono dagli studi classici, i quali mettono più a dura prova il fisico, l’espressività e la musicalità degli artisti. Nel mio caso, posso dire che la base teatrale mi ha aiutato non poco ad affrontare la dimensione cinematografica, di cui all’inizio avevo un po’ paura…

La seconda riflessione tocca un aspetto a te familiare: la meridionalità. Tu fai parte di una leva di attori del Sud che è riuscita ad affermarsi nel mainstream partendo dalla propria realtà. Anzi, senza mai abbandonarla. Detto altrimenti, oggi un terrone può avere successo restando terrone. E, quando si parte da realtà come Napoli, si può non emigrare.

Napoli per il teatro è una realtà eccezionale. E non parlo, ovviamente, solo dei mostri sacri come Totò e i De Filippo. C’è sempre stata una scena importante, una fucina di idee e talenti continua. Quindi che gli attori napoletani si affermino non dovrebbe far notizia.

E cosa fa notizia, allora?

Ciò che è davvero cambiato è l’atteggiamento delle grandi produzioni e del mainstream, che ormai pescano ovunque. In Italia, anche grazie alla rete, è diminuito un certo atteggiamento romanocentrico o settentrionalista che è stato forte fino a tempi recenti. Adesso tutte le realtà, se sanno farsi valere, hanno la loro buona possibilità. Non ne faccio una questione di campanilismo, ma di pluralità: le arti drammatiche, come il tutte le cose del mondo, sono belle perché varie.

C’è chi ha criticato di recente le fiction ambientate al Sud: l’accusa è di edulcorare il Mezzogiorno e di metterne in secondo piano i problemi e le emergenze.

È una questione annosa. Personalmente, considero positivo il fatto di dare del Sud anche un’immagine normale.

In che senso?

Prendiamo ad esempio Mina Settembre: racconta senz’altro storie drammatiche. Ma sono vicende che possono verificarsi in qualsiasi parte d’Italia. Il commissario Ricciardi, che è un noir d’epoca con elementi fantastici, dimostra invece che anche Napoli può essere lo scenario ideale di storie che, invece, abbiamo visto il più delle volte ambientate a Londra o in altri scenari nordeuropei. Dico di più: i delitti narrati in questa serie sono di tipo relazionale, cioè delitti che scaturiscono da faccende private e da moventi sentimentali, come ne avvengono in tutte le parti del mondo. Questa normalizzazione, a voler essere pignoli, è iniziata con un altro commissario televisivo…

Montalbano?

Esatto: è un poliziesco ambientato in Sicilia in cui, tuttavia, c’è pochissima mafia. È un altro modo di raccontare un Sud normale in cui si verificano fatti che possono capitare altrove allo stesso modo. Con questo non voglio dire che i problemi debbano essere nascosti per forza. Ma che, dopo anni di cliché mafiosi e camorristici, dare un’immagine più leggera non è un danno. Anzi. Visto che ci sono, mi permetto di fare un paragone con Milano: ricordo che i noir più violenti e significativi degli anni ’70 furono realizzati proprio nel capoluogo lombardo.

Parliamo dei film di Fernando Di Leo?

Sì. In particolare Milano Calibro 9 e La mala ordina, ispirati in parte ai racconti di Giorgio Scerbanenco. Erano film coraggiosi, perché comunque raccontavano i retroscena criminali e mafiosi della capitale morale. Eppure Milano non è mai stata appiattita sulla narrazione mafiosa. Perciò credo sia giusto anche sganciare un po’ il Sud da questo stereotipo.

Una rivalsa?

Proprio no. Solo un modo di raccontare che il Sud è anche un luogo normale pieno di persone normali che fanno cose normali. E magari che è un bel posto.

(a cura di Saverio Paletta)

272,662 total views, 3 views today

Comments