Ronnie James Dio risorge nella band di Craig Goldy

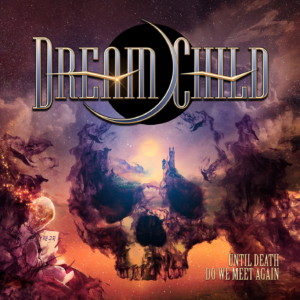

Until Death Do We Meet Again è l’album d’esordio dei Dream Child, il supergruppo internazionale guidato dall’ex chitarrista del compianto artista italoamericano. Tredici brani dedicati all’ex padrino del metal

Sembra proprio lui: il grande Dio. Ma il miracolo non l’ha fatto l’immenso e compianto Ronnie James, sebbene, a scorrere i tredici brani che compongono Until Death Do We Meet Again, l’album d’esordio dei Dream Child, si abbia l’impressione di essere catapultati nella produzione del Dio post Dream Evil, appesantita dai riferimenti sabbathiani (ci si riferisce soprattutto a Deumanizher) più qualcosa dei Rainbow di Rising.

L’arcano si svela non appena si leggono i credits, da cui si apprende che i Dream Child non sono la prog metal band degli anni ’90 ma un supergruppo composto da artisti di prima grandezza che, in un modo o nell’altro e più o meno direttamente, hanno avuto a che fare col grande italoamericano. Tranne, soprattutto, quello che più lo ricorda: il cantante argentino Diego Valdez, che è riuscito a clonare quella meravigliosa voce maschia e quella timbrica ruggente che mette i brividi ogni volta che la si ascolta.

Il quadro si chiarisce ancor più se si riflette sul fatto che l’etichetta per cui il supergruppo ha esordito è la napoletana Frontiers.

E sì, siamo di fronte all’ennesima creatura del manager Serafino Perugino, che ha assemblato tre ex Dio boys per riproporre quella musica che ha contribuito a rendere il metal un genere di prima grandezza.

Si tratta innanzitutto del chitarrista Craig Goldy che ebbe l’onere di rilevare nei Dio il posto di un virtuoso di prim’ordine come Vivian Campbell e di subire, in seguito il confronto con un altro big delle sei corde come Doug Aldrich.

Impressionanti le parole con cui Goldy ha lanciato Until Death.., che è essenzialmente una sua creatura: «Semmai avessi ricominciato a scrivere materiale inedito, avrei utilizzato tutto ciò che ho imparato dal grande maestro Ronnie James Dio, in modo da poterlo rendere fiero di me».

L’altro Dio boy è il bassista Rudy Sarzo, altra presenza più che storica della scena metal internazionale.

Il terzo, ma è proprio il caso di dire last not least, è il batterista Chris Wright, noto anche per aver martellato a dovere le pelli degli Ac/Dc.

A questo zoccolo duro si aggiunge l’altro estraneo, Wayne Findlay, già alla corte di Michael Schenker, che si alterna come di consueto tra chitarre e tastiera.

Considerati i fattori, non poteva non uscire un prodotto più che serio.

Under The Wire parte alla grandissima con una citazione a dir poco particolare: un inquietante arpeggio di tastiera che cita un po’ Tubilar Bells di Mike Oldfield e un po’ i Goblin di Profondo Rosso (e, visto che ci siamo, anche il Carpenter di Halloween) e poi ingrana con un riff potente e cupo alla Iommi d’antan. A voler trovare un paragone, l’andamento e il refrain del brano ricordano un po’ Tv Crimes, ma più cadenzata e meno veloce. Superba la prestazione d’insieme della band, con la voce di Valdez e la chitarra di Goldy sugli scudi.

You Can’t Take Me Down è un altro pezzone Dio al cento per cento, caratterizzato dall’alternanza tra parti più pulite e melodiche con la chitarra arpeggiata e un bel riffone cadenzato, più un bridge arioso e melodico. Davvero niente male.

Game Of Shadows rievoca invece i Rainbow grazie alla sua dinamica sostenuta, alle armonie più aperte e ai suoni un po’ meno cupi.

It Is What It Is è un brano oscuro che tuttavia non finisce nel doom ma si lancia su un gran ritmo. Il riferimento quasi obbligato è al Dio più tenebroso di Magica. Notevole la parte strumentale, in cui melodia e suggestioni dark si mescolano alla grande per rilanciare il cantato.

Più americana, Playn’ With Fire riporta al Dio di Dream Evil ma con suoni più pesanti e aggiornati.

Light Of The Dark è un’altra pièce rainbowiana, che s’impone di prepotenza grazie a un refrain potente dalla melodia marcata e a flash di tastiera che dilatano qui e lì l’armonia conferendole un’impronta space.

Midnight Song è invece un rock ’n roll dall’andamento più easy ma non per questo scanzonato, con un coro canterino che si innesta bene sul riffing a schiacciasassi e sulla ritmica pneumatica.

Until Death Do We Meet Again, la canzone, è il vertice creativo dell’album. Una intro un po’ triste e un po’ sinistra (una nenia di carillon che accompagna una filastrocca recitata da una voce infantile) apre a una vera e propria minienciclopedia del songwriting secondo Ronnie James: riff duri, armonie secche, cambi di tempo e di atmosfera, tra refrain al limite del minimale e cori potenti. Sette minuti e rotti spesi benissimo.

Washed Upon The Shore è un altro caleidoscopio su pentagramma in cui le lezioni dei Rainbow e dei Sabbath si mescolano alla grandissima. Dai primi Goldy riprende l’aspetto più prog oriented, espresso soprattutto dalla prima parte, tutta strumentale. Dei secondi, invece, predomina il riffing potente e tenebroso. Da applausi.

In A World So Cold è un altro rinvio a Magica: la struttura è più semplice e diretta e sfocia in una parte strumentale di grande impatto, in cui i nervosi arabeschi delle tastiere infiorettano i riff velenosi della chitarra di Goldy.

Weird World è un pezzo di satira politica piuttosto velenosa (ogni riferimento a Trump non è puramente casuale). A livello musicale è probabilmente il più originale della raccolta: riff e andamento sabbathiano ma coro funkeggiante più parte strumentale piena di cenni fusion.

Gli otto minuti circa di One Step Beyond The Grave sono un’altra escursione nell’immaginario dell’italoamericano pieni di molteplici rinvii e marcati dall’amalgama tra suoni duri (appena sfumati dal synth in buona evidenza) e refrain arioso.

I titoli di coda di Until Death… spettano a Insufficient Therapy On Mars, uno strumentale interessante e variegato in cui Goldy, piuttosto contenuto negli altri brani, si lascia andare di più e colpisce duro con fraseggi velocissimi e aggressivi.

Sarà perché il vuoto lasciato più di otto anni fa da Ronnie James Dio è grandissimo. Sarà anche perché da tempo si sente il bisogno di un sano e robusto classic metal. Sarà perché la nostalgia è sempre canaglia e certa grande musica rimanda agli anni delle belle speranze. Ma, a dispetto di qualche snob, operazioni come Dream Child convincono alla grande e il fatto che siano escogitate a tavolino non le sminuisce di una virgola, anzi: Perugino è uno che tiene il polso al mercato e sa quel che fa.

Da ascoltare con attenzione, con una speranza e – non suoni blasfemo – una preghiera: Until Death Do We Meet Again non sia l’unico assaggio di una grande bande che potrebbe fare davvero di più. Molto.

Da ascoltare (e da vedere):

9,173 total views, 2 views today

Comments