Delitto Pecorelli, un’inchiesta e un libro per riaprire la «pista nera»

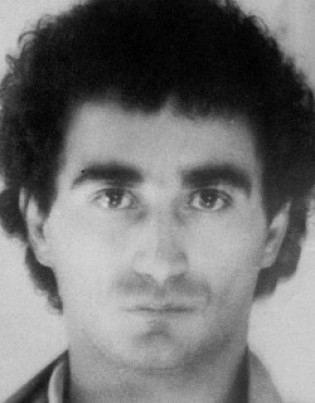

Ripartono le indagini su uno dei delitti più misteriosi della storia repubblicana. A quarant’anni dalla morte tragica del direttore di Op, una giornalista d’assalto scopre documenti dimenticati e l’ex avvocato di Pippo Calò rimescola le carte con un libro destinato a far discutere

Ci sono misteri destinati a restare tali, a dispetto degli sforzi degli inquirenti e del martellamento, continuo e non disinteressato, dei media.

Ci sono vicende in cui si incrociano almeno due piani: quello individuale della tragedia e quello collettivo del complotto del potere.

Ci sono storie vere che sembrano incarnare i racconti del miglior Leonardo Sciascia, che nelle sue ellissi narrative riusciva a fondere le vicende private con gli interessi pubblici.

Infine, ci sono storie che ritornano, col macabro rintocco degli anniversari.

Il quarantesimo dalla morte di Mino Pecorelli ha rischiato la sordina, sotto il peso di ben altre ricorrenze: il quarantesimo anniversario del delitto Moro, il centenario della Rivoluzione d’ottobre (entrambi del 2018) e il cinquantesimo della strage di piazza Fontana, di prossima celebrazione.

Ma come tutti i misteri che si rispettano, anche il delitto Percorelli ha i suoi ritorni ad orologeria: ci si riferisce alla recente riapertura delle indagini, provocata da una formidabile inchiesta di Raffaella Fanelli per il web magazine Estreme Conseguenze.

Col fiuto della cronista specializzata in inchieste complicatissime, la Fanelli ha rispolverato verbali dimenticati e ha aperto lo spiraglio per aggirare le due verità processuali (e storiche) sulla morte del giornalista più spericolato della storia repubblicana.

La prima verità processuale risale al ’91, col proscioglimento in istruttoria di Giusva Fioravanti e coimputati. È la pista nera, attraverso la quale i magistrati romani avevano cercato di rintracciare gli assassini del direttore di Op negli ambienti della destra eversiva più borderline (soprattutto i Nar) e nella Banda della Magliana, che con questi ambienti era in simbiosi. È una verità parziale, generata da indizi contraddittori e insufficienti. Soprattutto, è una verità non definitiva, perché non è definitivo l’atto, il proscioglimento nella fase istruttoria, che l’ha sancita.

La seconda verità processuale risale al 2003, anno in cui la Cassazione smantella la condanna inflitta nel 2002 all’ex big democristiano Giulio Andreotti e al boss Tano Badalamenti dalla Corte d’Appello di Perugia.

Gli ermellini scrissero la parola fine di un maxiprocesso iniziato poco prima della metà degli anni ’90 e in cui erano finiti alla sbarra molti nomi eccellenti, tra i quali spicca Claudio Vitalone, all’epoca dell’inchiesta ex politico Dc e magistrato della Procura romana.

La presenza di Vitalone tra gli imputati innescò quella bizzarria della storia per cui un’inchiesta nata da un delitto romano a danno di un giornalista romano (anche se pugliese di nascita) è stata giudicata dalle Assisi di un capoluogo di provincia, diventato il teatro di uno dei processi più importanti del secolo scorso per l’impossibilità di giudicare a Roma un magistrato romano.

Non solo: la stessa figura di Pecorelli, eccezionale conoscitore dello Stato profondo e dei suoi segreti, specie quelli più inconfessabili, ha trasformato un delitto individuale in un affare di Stato da tradizione sciasciana (appunto…) e la relativa caccia al colpevole, su cui tuttora si esercitano i dietrologi più incalliti, in una delle due requisitorie di fine millennio sui rapporti perversi tra politica e mafia (l’altra è stata quella di Palermo, dov’era sempre accusato Andreotti).

Questa verità processuale, blindata dal giudicato degli Ermellini, è inaggirabile e l’ipotesi di Andreotti mandante del delitto Pecorelli è relegata solo alla letteratura dietrologica o, nella migliore delle ipotesi, a quel giornalismo d’inchiesta che si ostina (spesso meritoriamente) a cercare la verità oltre le sentenze.

Torniamo allo spiraglio riaperto dalle inchieste della Fanelli: riguarda la pista nera, ma è anch’esso accidentato, perché uno degli accusati del mondo neofascista è stato prosciolto sin dal processo di Primo grado a Perugia. È Massimo Carminati, detto er Cecato, trait d’union tra i Nar e la Banda della Magliana, tornato all’attenzione delle cronache (e in galera) grazie all’inchiesta Mafia Capitale.

In questo spiraglio è riuscita a infilarsi Rosita Pecorelli, la sorella del giornalista ucciso, che ha ottenuto la riapertura delle indagini, grazie anche all’impegno di un avvocato d’eccezione: Valter Biscotti, il Perry Mason dell’Umbria.

La scelta non è un caso: Biscotti fece il salto di qualità proprio grazie al processo Pecorelli, in cui difese il boss Pippo Calò.

E non è un caso che Biscotti abbia deciso di raccontare i motivi di questo nuovo impegno nel suo libro Pecorelli deve morire, uscito per Baldini & Castoldi in concomitanza con l’anniversario del delitto (avvenuto il 20 marzo del lontano ’79).

Certo, il fatto che l’ex difensore di Calò si sia impegnato nella riapertura del procedimento sulla morte del direttore di Op può sembrare non del tutto lineare a livello deontologico. Ma c’è da dire che Biscotti supera l’ostacolo elegantemente, con un elogio alla memoria del giornalista.

No, afferma l’avvocato perugino, Pecorelli non era un ricattatore, come pure hanno detto in molti subito dopo il delitto. Era un giornalista coraggioso che pagò un prezzo elevatissimo per le sue scelte.

Il sottinteso di questa affermazione è piuttosto chiaro: una cosa, dice Biscotti non troppo tra le righe, è aver fatto parte di un importante collegio difensivo con la convinzione dell’innocenza degli accusati, un’altra è pensare che Pecorelli non meriti una sua verità giudiziaria.

E fin qui tutto bene. Ma le cose si complicano quando l’avvocato umbro afferma che il collegio difensivo del maxiprocesso perugino fu una sorta di prima linea a difesa della libertà e della democrazia con palese riferimento al fatto che quel procedimento iniziò grazie alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e che l’accusa utilizzò i pentiti in maniera intensiva. In particolare, gli ex della Banda della Magliana, tra cui Maurizio Abbatino detto Crispino e Antonio Mancini detto l’Accattone.

Al riguardo, non c’è dubbio che i pentiti siano stati usati e abusati per logiche di politica processuale. E non c’è dubbio che molti pentiti siano stati più che disposti a farsi usare (e abusare) per ottenere dei vantaggi. Ma da qui ad affermare che l’uso dei pentiti sia stato sempre forzato ne corre. Né, come ha fatto Biscotti riguardo Buscetta, si può dire che certi pentiti siano stati sinceri fino a un certo punto e poi, di punto in bianco, la loro credibilità sarebbe crollata.

Pur essendo validi in sede processuale – dove deve essere vagliata anche l’affidabilità dei teste e si deve tener conto delle loro qualità individuali – questi ragionamenti traballano in sede storica e possono portare a conclusioni non bellissime. Ne traiamo una noi a mo’ d’esempio: i pentiti sarebbero utili e preziosi solo per ragioni di ordine pubblico, quando cioè contribuiscono a far finire in galera i loro ex compari. Quando, invece, toccano il potere con le loro accuse è quasi un obbligo smontarli, magari suggerendo che da pezzi di galera non ci si possano aspettare chissà che grandi verità.

La verità potrebbe benissimo stare nel mezzo: ci sono pentiti che in alcuni processi sono risultati inattendibili ma che, in generale, hanno reso servizi utilissimi alla giustizia e alla società. E ci sono pentiti supervalutati che hanno fatto danni, contribuendo a intorbidare i processi a botte di depistaggi. A tal proposito, resta esemplare la vicenda processuale di Enzo Tortora, funestata dalle dichiarazioni di soggetti inattendibili sin dall’inizio.

Ma è chiaro che non tutti gli imputati dei grandi processi sono Tortora e che il potere ha sempre ottimi strumenti per difendersi.

Certo è che i due grandi processi a carico di Andreotti risentirono tantissimo della psicosi del pentitismo e del passaggio da un sistema processuale, quello inquisitorio, a un altro, l’attuale accusatorio misto, che offre più spiragli alle difese nella contestazione dei testimoni. Con esiti paradossali: la vicinanza alla mafia dell’ex big democristiano fu certificata nella sentenza di Palermo, ma senza esiti penali. La divergenza tra verità storica e processuale è stata sancita dalle stesse carte giudiziarie.

Nel caso di Pecorelli, con la riapertura della pista nera, grazie al recupero delle dichiarazioni dell’ex terrorista neofascista Vincenzo Vinciguerra, si rischia un altro paradosso: l’avvio di un procedimento sulla base di prove materiali precise, ma in assenza di mandanti e moventi, che a distanza di quarant’anni (e magari col peso di giudicati importanti) difficilmente potranno venir fuori.

Infatti, come sa già chi ha seguito l’inchiesta della Fanelli e magari ha letto il libro di Biscotti, stavolta si inizia da una nuova valutazione della scena del crimine e da nuove perizie sulle armi (le cartucce Jevelot e la calibro 7,65 utilizzate per uccidere il giornalista). Perciò, dopo un processo finito in nulla perché concentrato sui mandanti (ma in cui i presunti killer furono prosciolti), se ne rischia un altro che, più correttamente basato sulla caccia ai killer, con molte difficoltà potrà colpire i piani alti del potere, quelli che Pecorelli aveva sfruculiato a più riprese e in cui alloggiava chi davvero aveva interesse a levare di mezzo il giornalista.

C’è da dire che Biscotti è più che consapevole di questa difficoltà, tant’è che definisce il nuovo quadro indiziario «un’ipotetica del terzo tipo».

Una domanda per concludere: se le cose stanno davvero così, vale davvero la pena di rimettere in moto meccanismi processuali che potrebbero approdare a niente per l’ennesima volta?

La risposta è sì, perché per risolvere un mistero come il delitto Pecorelli non si può lasciare nulla d’intentato. Ed è questo sforzo etico, che emerge tra le pagine ed è più forte dell’impostazione avvocatesca, che rende Pecorelli deve morire un libro importante, decisamente una spanna sopra a tante inutili celebrazioni editoriali che mirano a lucrare sul racconto di misteri insoluti e tragedie importanti.

Leggiamolo pure, allora, con l’augurio che questa nuova partenza ci regali un po’ di verità. Pecorelli la merita tutta.

11,530 total views, 2 views today

Comments