Garibaldi e la Camorra, un rapporto che non esiste

L’eroe dei due mondi non ebbe rapporti diretti con la criminalità napoletana, che fu “ingaggiata” da Liborio Romano quando era ministro di Francesco II per mantenere l’ordine nella capitale dopo l’abbandono del re. Un’altra fake neoborb che si volatilizza con l’uso di fonti serie…

Garibaldi camorrista? Proprio no. Garibaldi colluso con i capintesta? Nemmeno.

Tuttavia, nel caos della rete circola anche questa favoletta nera, spacciata per ennesima controstoria del Risorgimento, grazie a siti legati alla vulgata neoborb.

Alcuni di questi articoli recano una data di pubblicazione significativa: il 7 settembre, cioè l’anniversario dell’arrivo dell’Eroe dei Due Mondi a Napoli (7 settembre 1860).

E tutti ripetono il medesimo refrain: quando Garibaldi arrivò a Napoli fu scortato dagli uomini della Camorra, in particolare dal temutissimo Salvatore De Crescenzo, noto come Tore ’e Crescienzo, capocamorra della Vicaria e capintesta della capitale borbonica.

Ma ripetono anche il medesimo errore: citano tutti Marianna De Crescenzo, detta la Sangiovannara, la pasionaria della Camorra patriottica, come sorella di Tore, laddove autori ben più accreditati (a partire dal coevo Marc Monnier, per finire con i contemporanei Francesco Barbagallo e John Dickie) la indicano come cugina del capocamorra.

È solo un dettaglio, ci mancherebbe: la ciccia è altrove e ben altra.

Infatti, lo scopo di questa narrazione revisionista è spostare il cosiddetto patto Stato-mafia alle origini del processo di unità nazionale. E quindi di accreditare l’idea che nel Regno delle Due Sicilie la Camorra, pur presentissima, fosse tenuta comunque a bada. E sarebbe, invece, esplosa nel nuovo Regno d’Italia.

È quel che fa, ad esempio, Germana Squillace nel suo articolo 7 settembre 1860: Garibaldi entra a Napoli scortato dalla camorra, pubblicato da Vesuvio Live il 7 settembre 2015 (leggi qui).

Scrive, al riguardo, la Squillace:

«Questa data segnò l’inizio della fine. La fine del Regno delle Due Sicilie e l’inizio del patto tra Stato e Camorra a Napoli. A sostegno di quest’ultima tesi le carte che dimostrano che il 26 ottobre 1860 Garibaldi pagò una pensione vitalizia di 12 ducati mensili a nome di Antonietta Pace, Carmela Faucitano, Costanza Leipnecher, Pasquarella Proto e Marianna De Crescenzo, le principali esponenti femminili della Camorra napoletana».

Questo passaggio è il più allusivo, ma non centra il bersaglio. Le carte, infatti, sostengono e basta, ma dimostrano solo che Garibaldi, in qualità di dittatore, firmò dei vitalizi in favore di persone che avevano contribuito a gestire l’ordine pubblico durante il delicato passaggio tra il sistema borbonico e il nascente Stato unitario.

Non dimostrano, ad esempio, che il condottiero avesse piena consapevolezza di chi fossero le beneficiarie del vitalizio, né che conoscesse a fondo le vicende degli altri personaggi. Infatti, né la Squillace né gli autori di altri articoli simili (basta una banale ricerca su Google per trovarli e avere conferma) vanno oltre questa illazione. E, soprattutto, omettono un passaggio importante: Garibaldi non firmò ma, semmai, controfirmò il decreto, che recava come prima firma quella del prodittatore Giorgio Pallavicini. Anche questo dettaglio ribadisce l’improvvisazione storica di molti revisionisti.

Veniamo al patto Stato-mafia. Nel caso dell’arrivo di Garibaldi il patto fu visibile, perché nessuno dei contraenti lo nascose. Anzi, fu di dominio pubblico.

Ma basta dare un’occhiata veloce alla bibliografia sulla storia della Camorra per rendersi conto che questo patto c’era già prima e che con l’Unità d’Italia aveva solo cambiato forma.

Certo non può soccorrere al riguardo la bibliografia sommaria e confusa citata dalla Squillace, in cui articoli di giornale o di blog sono mescolati alla meno peggio con testi revisionisti.

Per quel che serve in questa sede, ci limitiamo a citare due testi ormai classici: la Storia della Camorra, di Francesco Barbagallo (Laterza, Bari 2010) e Onorate Società, di John Dickie (Laterza, Bari 2012).

Sono due libri di alta divulgazione che rispondono a due requisiti: si rivolgono a un pubblico più ampio di quello accademico o degli addetti ai lavori e sono comunque fondati a livello scientifico, perché sono costruiti su bibliografie e documentazioni vaste, complete e ben organizzate. Detto altrimenti: non dicono sciocchezze ed espongono le loro tesi con chiarezza cristallina.

I due autori concordano su un punto: la Camorra non solo era radicata a Napoli molto tempo prima dell’unificazione nazionale, ma aveva già una serie di rapporti con le classi dirigenti, le forze di polizia e i ceti sociali più alti del Regno borbonico.

Infatti, John Dickie parla senza mezzi termini di cogestione della criminalità tra la polizia borbonica e i camorristi, usati come delatori e ausiliari e a cui era addirittura appaltata la gestione delle carceri, come ribadisce la testimonianza impressionante del duca Sigismondo di Castromediano (riportata nel primo capitolo di Onorate Società, da pag. 22 a pag. 37) un illustre prigioniero politico che conobbe l’Onorata Società nei bagni penali delle Due Sicilie e ne descrisse la struttura e le modalità operative con forte precisione.

Proprio nelle carceri, dove i prigionieri politici dividevano le celle con i delinquenti comuni, gli esponenti dell’élite liberale napoletana, quasi tutti di estrazione aristocratica o alto-borghese, vennero in contatto con i camorristi.

Tra gli esponenti liberali che fecero esperienza del carcere e conobbero la Camorra ci fu, appunto, don Liborio Romano, nominato da Francesco II prima prefetto di polizia e poi, in seguito all’Atto sovrano del 25 giugno 1860, ministro dell’Interno.

Franceschiello si era messo la serpe in seno? Senz’altro. Ma la sua non fu una mossa ingenua: fu il tentativo disperato di mantenere il trono mediando con gli esponenti di spicco della classe dirigente liberale napoletana, in cui sperava di trovare interlocutori con la classe dirigente piemontese.

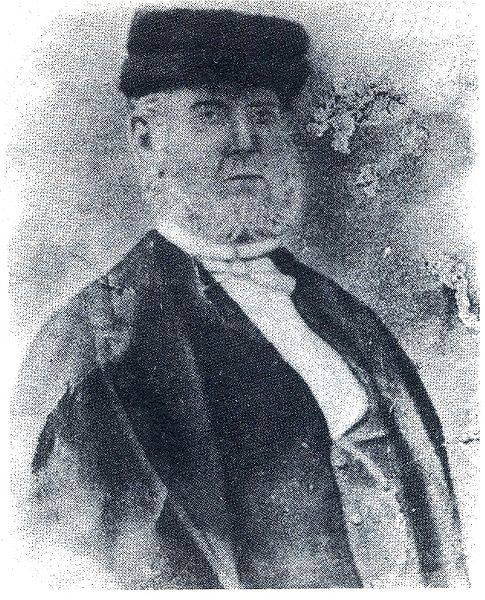

Don Liborio, che è considerato una specie di bestia nera da molti mafiologi e dai revisionisti, fu l’autore del cosiddetto patto, siglato con Tore ’e Crescienzo, in seguito al quale i capicamorra dei dodici quartieri di Napoli divennero commissari di polizia e i loro sgarristi presero letteralmente il posto dei poliziotti per mantenere l’ordine in città.

Nessuno degli improvvisati revisionisti mette in evidenza un dato fondamentale: il contraente pubblico del patto con la Camorra fu un ministro in carica del governo borbonico. La dittatura di Garibaldi, in cui fu confermata parte dello staff liberale di Franceschiello, ereditò questo patto, anche perché l’ordine pubblico era così compromesso che sarebbe stato impossibile far altro.

Già: don Liborio non convocò il capintesta della Vicaria per sostituire la Camorra alla polizia ma lo fece perché la polizia si era letteralmente volatilizzata in seguito ai moti di piazza iniziati subito dopo l’emanazione dell’Atto sovrano, durante i quali la folla, aizzata anche dai camorristi, devastò i commissariati napoletani.

Più che scellerato, il patto fu necessitato. E fu stretto con una criminalità che era arrivata divisa sul da farsi alla prova dell’Unità d’Italia: i camorristi di Santa Lucia, legati agli ambienti marinari, restarono filoborbonici il più a lungo possibile, mentre quelli dei quartieri più poveri si schierarono coi liberali.

Inutile dire che in queste scelte l’ideologia c’entrava poco, come ribadisce una canzonaccia dell’epoca:

«Nuje nun simm’ Cravunar’/ Nuje nun simm’ Rialist’/ Ma facimm’ ’e camurrist/ Famm’’n cul a chill’ e a chist’».

La traduzione è superflua.

Di don Liborio si sanno varie cose: che fu massone e carbonaro e che si ficcò nei guai durante i moti del 1848. Anche sulla base di questi dati, alcuni revisionisti hanno tentato di accreditare l’ipotesi fantasiosa del complotto massomafioso contro i Borbone di Napoli.

Risulta strano, in tutto questo, che nessuno abbia invece citato le testimonianze dei protagonisti. A partire da quella di Liborio Romano, che racconta nelle sue Memorie politiche (riedite nel ’92 a cura di Fabio D’Astore per i tipi della Giuffrè):

«Fra tutti gli espedienti che si offrivano alla mia mente agitata per la gravezza del caso, un solo parsemi, se non di certa, almeno probabile riuscita; e lo tentai. Pensai prevenire le tristi opere dei camorristi, offrendo ai più influenti loro capi un mezzo di riabilitarsi; e così parsemi toglierli al partito del disordine, o almeno paralizzarne le tristi tendenze».

Questa testimonianza è confermata da un testimone eccezionale dei fatti: lo svizzero Marc Monnier, scrittore liberale di rara imparzialità. Nel suo classico La camorra (Napoli, 1862), Monnier scrisse cose inequivocabili sulla decisione di don Liborio:

«L’antica polizia era scomparsa; la Guardia Nazionale non esisteva ancora, la città era in balìa di sé medesima, e la canaglia sanfedista in aspettativa di un nuovo 15 maggio si preparava al saccheggio; aveva già preso in affitto delle botteghe (garantisco questo fatto) per deporvi il bottino. Trattavasi di salvar Napoli e Don Liborio Romano non sapeva più a qual santo raccomandarsi. Un generale borbonico lo consigliò ad imitare l’antico governo e (riproduco testualmente la frase) “a far ciò che esso faceva in caso di pericolo”. Don Liborio chiese alcune spiegazioni e seguì il consiglio del generale. Si gettò in braccio ai camorristi».

Non serve davvero aggiungere altro.

Semmai, è il caso di tirare le somme. Innanzitutto, la Camorra c’era ed era ben conosciuta almeno sin dai primi del XIX secolo. Con la Camorra avevano avuto a che fare anche i responsabili di pubblica sicurezza borbonici, che avevano inaugurato il rapporto Stato-mafia. Romano si limitò ad aggiornare questo rapporto, che aveva radici antiche.

Se le cose stanno così, è quantomeno indebito attribuire l’origine del patto Stato-mafia all’Unità d’Italia ed è scorretto infilarvi Garibaldi. Ma, va da sé, i revisionisti non brillano certo per correttezza, almeno storiografica.

Quanto invece fossero poco propense le autorità del nuovo Stato unitario lo si sarebbe visto subito con le repressioni immediatamente successive condotte dai successori di don Liborio, nel frattempo diventato deputato.

Al riguardo, fu durissimo ed esemplare il giro di vite di Silvio Spaventa, che iniziò da prefetto e finì come segretario agli Interni.

Inoltre, che il pericolo non fosse sottovalutato lo provano i tanti provvedimenti d’urgenza, al limite e a volte oltre la legalità, adottati dalle autorità pubbliche. E lo prova l’estensione della legge Pica, ideata per reprimere il brigantaggio, ai camorristi (e non a caso, c’è chi considera questa legge l’antecedente storico della legge antimafia Rognoni-La Torre).

Solo su una cosa si può essere d’accordo: la Camorra iniziò la sua escalation con l’Unità d’Italia. Ma per un motivo diverso dal complotto sostenuto dai revisionisti. La vera novità del Risorgimento fu l’introduzione del suffragio e delle istituzioni rappresentative, grazie alle quali le criminalità organizzate divennero player politici e salirono di livello, condizionando la vita pubblica in molte importanti zone del Sud.

L’inquinamento mafioso della politica si fece strada proprio attraverso la rappresentanza: fu il rovescio della medaglia di quel processo politico che avrebbe condotto alla democrazia. Il prezzo da pagare (quasi obbligatorio in alcune aree del Paese) per la libertà. Non a caso questa argomentazione, forte negli autori stranieri e nei politologi più lucidi, è trattata con le pinze e non poco imbarazzo da molti mafiologi nostrani.

Il nostro, ovviamente, non è un complimento all’Ancien Règime e ai sistemi autoritari, che comunque non furono e non sono immuni dal contagio criminale. È solo un ragionamento basato su dati di fatto.

Un ragionamento che continueremo, con buona pace dei propagatori di postverità a buon mercato.

Per saperne di più:

La Camorra secondo i Borbone-Articolo di Marco Vigna

97,896 total views, 2 views today

Comments